日本宗教研究諸学会連合の役割

日本宗教研究諸学会連合とは、2008年に設立された宗教を研究する諸学会の連合組織です(加盟学会数30団体 2016年現在)。

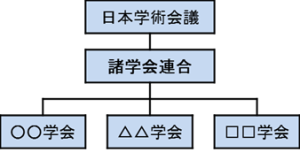

役割は、加盟学会と日本学術会議の間をつなぎながら、加盟学会相互の交流や、国際協力を促進することです。

日本学術会議は、内閣府の下に置かれる国の機関ですが、政府からは独立して、文理諸分野の研究を振興しています。一例として、2015年6月に文科相が、国 立大学法人の人文・社会科学系学部の「廃止や社会的要請の高い分野への転換」を求める内容を含んだ通知を出した際、学術会議は団結してこれに異議申し立てを行いました。また、批判するだけでなく、人文・社会科学の意義について社会の理解を求めるべく、発信力を強化するなどの改革にも取り組んでいます。これまで学術会議の会員は名誉職というイメージがありましたが、現在は幅広い年齢の研究者から構成され、この通知や東日本大震災など、学術や社会の危機的状況 に対処すべく、活発な議論を行っています。議論の成果は多くの場合、政府や社会・学界に向かっての「提言」として公的に発表されます。

宗教研究の諸分野は、学術会議の中で第一部(人文・社会科学)の「哲学委員会」に含まれています。宗教研究諸学会連合はこの哲学委員会を通して学術会議を支えています。学術会議の方では、提言やシンポジウムによって宗教研究を支えています。一例として、中等教育で宗教について教える分量がもっとも多いのは高校公民科の「倫理」ですが、この科目を見直し改めて推進する提言を2015年5月に発表しました。続いて、日本哲学会、倫理学会、宗教学会が合同し、この 提言に基づくワークショップやパネルを、各学会の大会時に計3回開催しましたが、この時の経費・業務の一部を本諸学会連合が支援しました。昨今の国際情勢に鑑みても、学校教育において諸宗教とその伝統に関するより正確な知識を得、宗教思想を理解し、宗教と社会の関係について考える重要性は増すばかりですが、この科目を開講する学校は減少しているためです。その後、文科省は公民科の科目全体の再編計画を公表しましたが、「倫理」の科目の存続が決まった背後には、こういった一連の活動があるのです。宗教に学校教育レベルで触れる機会が減るほど、宗教研究の意義に対する社会的認知も低下し、ひいては、教育に直 接関係のない宗教研究機関にも負の影響が及ぶことが十分に予想されます。そのような流れを防ぎとめることに、本諸学会連合は貢献しています。

本諸学会連合は、このような学術会議の活動について、各加盟学会の会員である皆さまにお知らせするとともに、皆さまからのご意見・ご要望を受け、学術会議に届けることができます。また、毎年11~12月に学術会議(港区乃木坂)にて開催される哲学委員会の公開シンポジウムを共催していますが、このテーマや内容に、宗教研究の諸学会の研究動向や問題関心を反映させることができます。運営委員を通じて、あるいは連合事務局に直接、ご意見をお寄せいただけますと幸甚です。シンポジウムの過去5年間のテーマは下記の通りです。

学術会議でのシンポジウム

「脳組織を人工的につくることの意味を考える~科学者と哲学・倫理学・宗教学者の対話から~」

「AI時代における哲学・美学・倫理学・宗教学」

「今、なぜ「国家」が問われるのか?」

「コロナ禍における人間の尊厳 ―危機に向き合って―」

「身体・社会・感染症 ―哲学・倫理学・宗教研究はパンデミックをどう考えるか―」

諸学会連合が独自に共催したシンポジウム(一部)

「「日本宗教史」を大学でどのように教えるか」

「戦前までの日本における諸宗教研究の現在的意義」

「震災復興の今を考える:こども・文化・心をつないで」

学術会議と人文社会系諸学との関係については、学術会議・第一部のニューズレター第23期第6号(PDFファイル)をご覧ください。